|

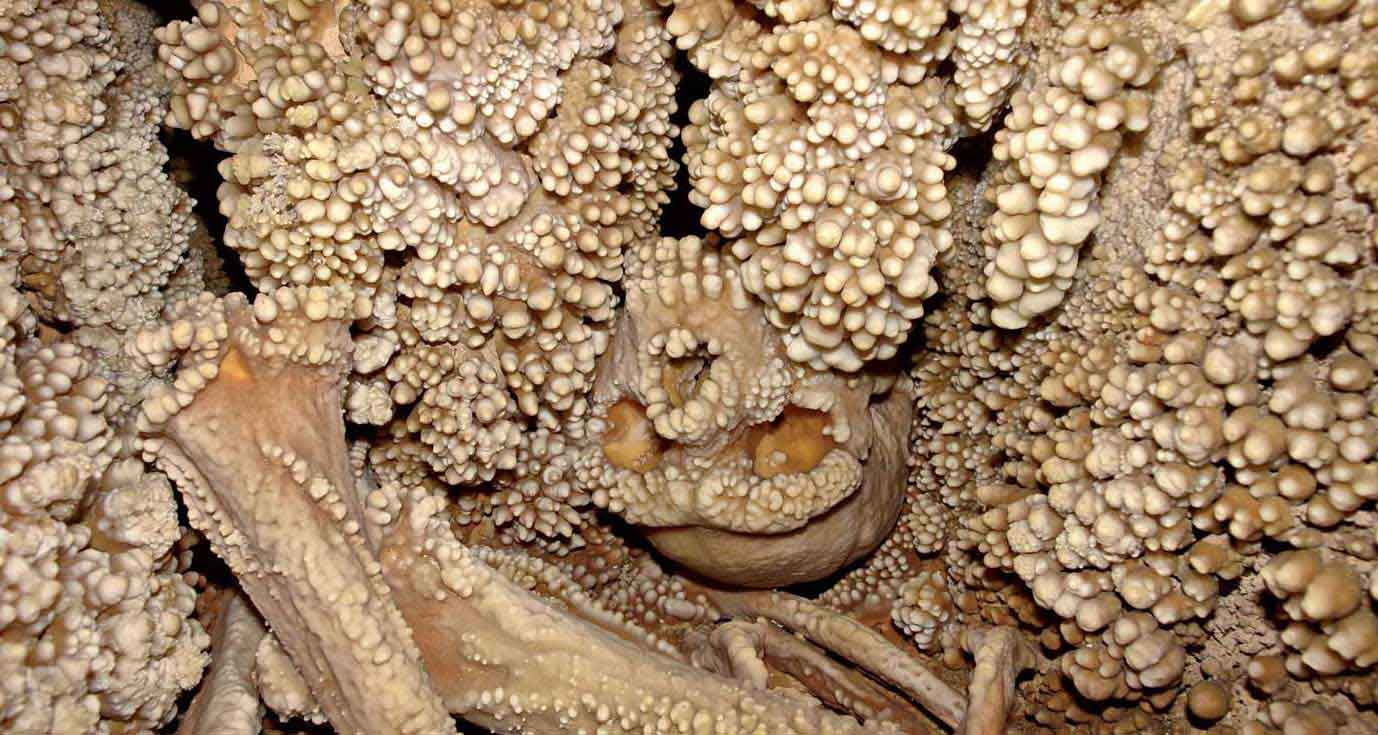

Quando si parla di Preistoria non si può non parlare di pietra dato che questa materia prima naturale è stata utilizzata dai nostri antenati per un periodo lunghissimo. I primi manufatti in pietra fanno la loro comparsa in Africa circa due milioni e mezzo di anni fa, contestualmente con l’entrata in scena di Homo habilis, il più antico rappresentante del nostro genere. La particolare composizione chimica delle rocce dalle quali sono stati ricavati all’epoca gli hanno permesso di sopravvivere al tempo e di arrivare pressoché intatti ai giorni nostri. È grazie a questi utensili e agli studi effettuati su di essi che gli archeologi hanno potuto avanzare ipotesi verosimili sullo stile di vita e sulle abitudini dei nostri predecessori vissuti nel Paleolitico. Quando per la prima volta, diversi anni fa, mi sono approcciato allo studio delle tecniche di lavorazione della pietra, ho capito subito che alcune rocce erano più adatte di altre per la fabbricazione di utensili da taglio. Mi sono chiesto se anche gli uomini della Preistoria fossero in grado di distinguere le rocce “buone” da quelle “meno buone” e se anche loro facessero una selezione delle materie prime. Studiando sui libri e visitando musei mi sono accorto che effettivamente è così. Gli scheggiatori del Paleolitico prediligevano rocce dure dalle quali poter ricavare frammenti dai bordi taglienti e a volte non esitavano a percorrere anche decine di chilometri pur di accaparrarsi queste preziose risorse. Tra le materie prime utilizzate in Preistoria la più famosa è sicuramente la selce, una roccia sedimentaria molto dura caratterizzata da un tipo di frattura particolare. Frequentemente viene identificata come “pietra focaia” in riferimento al suo utilizzo nell’accensione del fuoco prima dell’invenzione dei fiammiferi. La selce veniva percossa contro un acciarino in ferro per produrre scintille in grado di accendere un’esca, tecnologia, questa, che trovò applicazione anche nelle prime armi da fuoco del XIV secolo. Cosa conferisce a questa roccia proprietà tanto interessanti e come hanno fatto i manufatti in selce degli uomini primitivi a sopravvivere per centinaia di migliaia di anni senza degradarsi, arrivando intatti ai giorni nostri? Una roccia non è altro che un insieme di minerali ossia un insieme di sostanze naturali solide ciascuna identificabile attraverso una ben precisa formula chimica e ciascuna avente un particolare reticolo cristallino (disposizione ordinata e regolare degli atomi dalla quale si origina il cristallo del minerale). La selce è quasi interamente composta dal minerale quarzo (SiO2) e da sue varianti. Si tratta di una sostanza molto dura (7, su una scala da 1 a 10), dall’elevata massa volumica (2,65 g/cm3) e particolarmente resistente alla degradazione chimica da parte degli agenti atmosferici. Il tipo di reticolo cristallino del quarzo e delle sue varianti conferisce alla selce la tipica frattura concoidale. Si tratta di una frattura che produce superfici lisce, curve e leggermente concave, che mostrano linee ondulate concentriche; i bordi risultano affilati. Diversi materiali silicei a grana fine o amorfi (che non hanno un reticolo cristallino) si rompono in questo modo, un perfetto esempio è rappresentato dall’ossidiana. Un altro aspetto interessante da approfondire è quello dei meccanismi attraverso i quali si è formata la selce. Delle semplici nozioni di geologia possono aiutarci a capire dove trovare e come riconoscere questa roccia. Alcuni tipi di selci hanno un’origine biogenica e devono la loro formazione al progressivo accumulo sui fondali marini dei gusci silicei di organismi quali Diatomee, Radiolari e Spugne silicee; formano degli strati regolari, in genere di modesto spessore. Altri tipi di selci si generano invece per via diagenetica, ossia tramite trasformazioni chimico-fisiche subite dai sedimenti; queste si presentano in forma di lenti, noduli e masserelle sferoidali all’interno di rocce carbonatiche. Dunque, dove ci sono grosse formazioni calcaree, li si può trovare della selce. Le foto che seguono sono state scattate a Stevns Klint, nel sud dell’isola di Sjaelland, in Danimarca. All’interno delle imponenti scogliere calcaree si possono distinguere selci stratificate e selci nodulari dalle caratteristiche forme tondeggianti e rivestite all’esterno da un cortice, anch’esso calcareo; la spiaggia è interamente composta da ciottoli levigati dalla corrente. La pietra di Stevns Klint assume tonalità generalmente grigie e si presenta traslucida e vetrosa, con pochissime inclusioni: sicuramente un’ottima materia prima per la produzione di manufatti litici. In altri siti è possibile trovare materiale più eterogeneo dal punto di vista della finitura superficiale e dei colori. Nella Puglia garganica, una delle zone di maggior giacitura nel nostro paese, c’è un abbondante varietà di selci che spesso si trovano negli alvei dei torrenti, laddove l’acqua ha progressivamente eroso rocce carbonatiche. Possono avere colorazioni diverse (dal giallo chiaro al grigio bruno) e presentarsi lucide o opache. Indicatori utili per riconoscerle, oltre alla geologia dei luoghi, sono sicuramente il peso, la caratteristica frattura concoide, il rumore secco e vetroso che si ottiene percuotendole e la capacità di produrre scintille dall’urto con utensili in ferro.

0 Comments

I primi gruppi umani provenienti dall’Africa colonizzarono stabilmente l’Europa a partire da un milione di anni fa e l’Italia, in virtù della sua posizione favorevole, venne raggiunta ed abitata già in questa fase antica del Paleolitico. La Preistoria della nostra penisola segue vicende analoghe a quelle dell’Europa continentale ed è ben documentata grazie ad un ricco patrimonio di reperti che copre un ampio intervallo temporale, dai periodi più remoti a quelli più recenti. La Preistoria è un periodo affascinante ma molto spesso sottovalutato e la sua divulgazione rappresenta una sfida per professionisti ed appassionati. Per chi ha voglia di conoscere da vicino il mondo dei nostri antenati, una delle soluzioni migliori è sicuramente la visita ad un museo. L’Italia è ricca di musei sulla Preistoria dove parte del nostro ampio patrimonio è stato giustamente valorizzato, talvolta con soluzioni all’avanguardia e di sicuro impatto verso il pubblico. In questo articolo descriverò brevemente quattro musei italiani sulla Preistoria che ho visitato e che, a mio avviso, sono assolutamente da non perdere! Museo Archeologico dell’Alto Adige Si trova nel centro storico di Bolzano ed ospita, nei primi tre piani, tutti i ritrovamenti originali legati ad Ötzi, la Mummia del Similaun. Il corpo dell’uomo venuto dal ghiaccio, ancora perfettamente conservato dopo cinquemila anni, è esposto all’interno di una teca che non è altro che una sorta di grande cella frigorifera che riproduce al suo interno le stesse condizioni di temperatura e di umidità presenti sul sito del ritrovamento. Insieme al corpo, sono esposti gli effetti personali di Ötzi, fondamentali per ricostruire la vita e le abitudini del cacciatore-pastore vissuto sulle Alpi a cavallo tra il Neolitico e l’età del rame. Indumenti e scarpe in pelliccia ed erbe intrecciate, un coltello in selce, un’ascia in rame, arco e frecce, contenitori in corteccia di betulla per il trasporto del fuoco: il corredo della mummia è ricchissimo e suggerisce ipotesi affascinanti sullo stile di vita degli abitanti delle Alpi di cinquemila anni fa. Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona A Cetona, piccolo comune della Val d’Orcia, in provincia di Siena, si trova un bellissimo museo che ospita svariati reperti relativi al popolamento umano della zona del Monte Cetona dal Paleolitico fino all’età del Bronzo. Le cavità nel travertino alle pendici della montagna, in località Belverde, furono abitate dai Neanderthal che hanno lasciato resti animali e strumenti in pietra scheggiata come testimonianza del loro passaggio. Successivamente, tra il Neolitico e l’età del Bronzo, le stesse grotte furono utilizzate come luoghi di sepoltura dalle popolazioni che si insediarono nella zona. Oltre al museo, che si trova all’interno del Palazzo Comunale, nel centro storico di Cetona, è possibile visitare sia il Parco Archeologico Naturalistico di Belverde sia l’Archeodromo. La visita guidata parte dal Centro servizi del Parco, poco fuori Cetona, e permette di entrare all’interno di alcune delle suggestive grotte all’interno delle quali sono stati ritrovati i reperti esposti al museo. Si prosegue poi con la visita all’Archeodromo dove sono stati ricostruiti fedelmente un abitato in grotta del Paleolitico medio e un villaggio dell’età del Bronzo, con capanne a grandezza naturale! Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” Per chi abita a Roma, il punto di riferimento quando si parla di Preistoria è sicuramente il Museo Pigorini, inserito all’interno del Museo delle Civiltà, nel quartiere EUR. Mi ci portò per la prima volta mio padre quando ero piccolo e da allora, ogni volta che l’ho visitato, è stata sempre una grande emozione. Il primo piano è dedicato all’etnografia extraeuropea, con una sezione relativa al continente africano, una alle Americhe e una terza all’Oceania. Al secondo piano è presente un ricchissimo allestimento sulla Preistoria a partire dal Paleolitico fino ad arrivare all’età del Ferro. Una sezione a parte è dedicata ai reperti provenienti dal sito de “La Marmotta” sul lago di Bracciano, dove è stato rinvenuto un villaggio risalente al Neolitico. Particolarmente suggestive sono le “piroghe” imbarcazioni imponenti realizzate scavando con il fuoco grossi tronchi di quercia. Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

Poco fuori l’abitato di Isernia, in località “La Pineta” sorge uno dei più importanti musei del Paleolitico italiani, che si è sviluppato attorno ad un sito archeologico antichissimo e molto significativo per lo studio del primo popolamento dell’Italia. Strumenti litici in calcare e selce e tantissimi resti animali testimoniano il passaggio di gruppi umani nell’area di Isernia già 700 000 anni fa! L'area archeologica è parte integrante del complesso museale ed è racchiusa in un padiglione dove un percorso sopraelevato permette di osservarla. Una sala del museo organizzata su due livelli è dedicata al sito de "La Pineta", qui troviamo una ricostruzione della superficie di scavo e numerosi reperti originali. Nella sala più ampia è allestito, con reperti provenienti dall'area molisana, un percorso che va dal Paleolitico fino all'età del Bronzo.

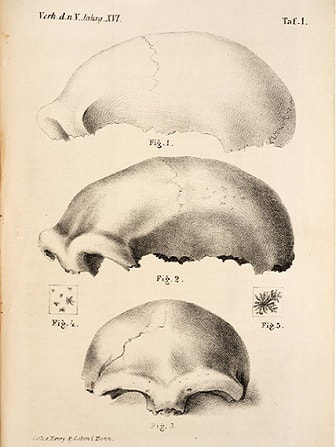

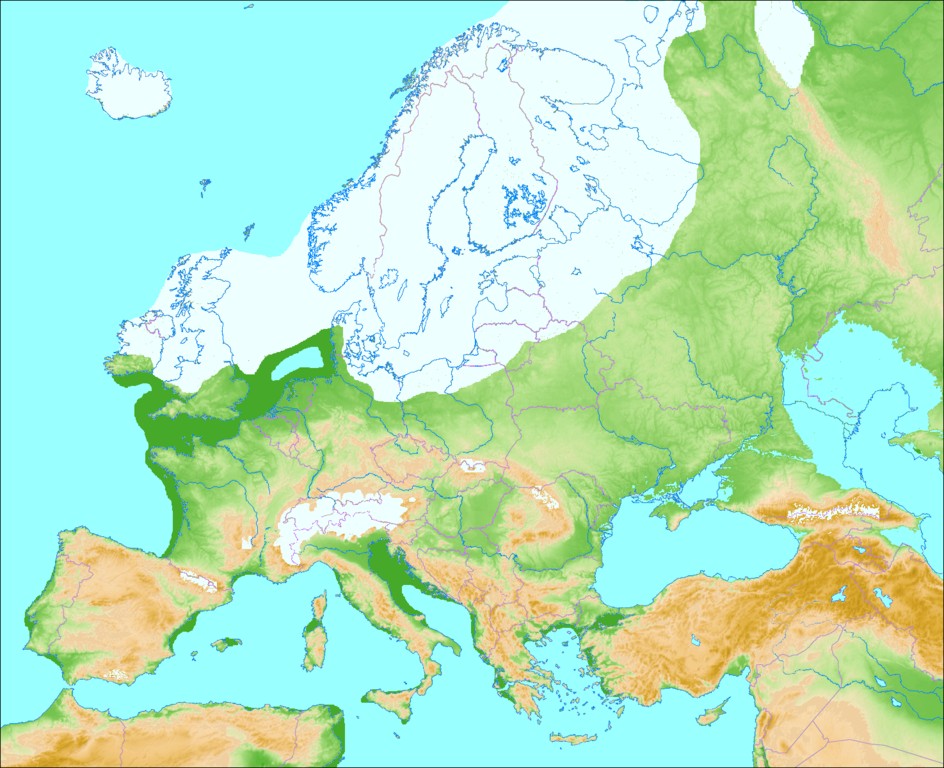

Nell’agosto del 1856, gli operai di una cava di calcare della valle di Neander, a circa dieci chilometri da Düsseldorf, in Germania, rinvengono delle strane ossa all’interno di una grotta. I resti vengono consegnati ad un insegnante di scuola della zona, Johann Fuhlrott, appassionato collezionista di fossili, il quale per primo intuisce che si tratta di ossa umane, sebbene molto diverse dalle nostre. La teoria di Fuhlrott è che i resti rinvenuti nella valle di Neander (Neanderthal, in tedesco) appartengano ad una nuova specie umana, non ancora nota alla scienza ed estintasi molto tempo prima. Caso vuole che “neander”, in tedesco, significhi proprio “uomo nuovo”! La notizia della scoperta dell’Uomo di Neanderthal si diffonde in breve tempo ma viene accolta con scetticismo dalla comunità scientifica che attribuisce le ossa ad un moderno essere umano deforme. Solo agli inizi del ventesimo secolo, dopo numerosi altri ritrovamenti ossei, l’Uomo di Neanderthal verrà riconosciuto come specie. Oggi, dopo decenni di studi condotti con tutte le più moderne tecnologie, siamo in grado di ricostruire molti dettagli sull’aspetto, la vita quotidiana e le abitudini dei neandertaliani, dettagli che ci possono far capire come questi ominidi fossero dei veri maestri della sopravvivenza. L’Uomo di Neanderthal si diffonde in Europa e in Medio Oriente in un periodo chiamato Musteriano, compreso tra 130000 e 40000 anni fa circa, periodo che si fa corrispondere convenzionalmente con il Paleolitico medio. La glaciazione di Würm stringe l’Europa nella morsa del gelo, la calotta artica si estende fino all’Europa centrale, l’ambiente è steppico e arido. Nonostante le condizioni ambientali estreme e la scarsità di territori abitabili, i neanderthal sono riusciti a sopravvivere e a popolare Europa e Asia occidentale arrivando a contare, nel periodo di massima espansione, circa 100000 individui. Sono suddivisi in piccoli gruppi familiari di cacciatori raccoglitori, dediti al nomadismo, ben organizzati per il sostentamento e composti al massimo da qualche decina di elementi. Da cosa deriva l’incredibile attitudine alla sopravvivenza dell’Uomo di Neanderthal? Tanto per cominciare, dalla sua struttura fisica, particolarmente adatta a muoversi in climi freddi e in territori impervi. Il Neanderthal era chiaro di carnagione, basso, tarchiato, con capelli lisci e spessi e dotato di elevata massa muscolare. Questo gli permetteva di muoversi agevolmente su territori impervi senza disperdere troppo calore. Caratteristica peculiare era il naso molto grande, in grado di riscaldare ed inumidire in maniera più efficiente l’aria gelida e secca della tundra. L’altezza media era di 1,60 m e il peso medio di circa 80 kg. Per resistere al freddo e alle numerose prove fisiche i Neanderthal necessitavano di 4500 – 5000 kcal al giorno per il loro sostentamento. Il clima particolarmente rigido non offriva molta possibilità di trovare specie vegetali di cui nutrirsi pertanto la caccia era la maggior fonte di sostentamento dei gruppi neandertaliani del Paleolitico medio. Le armi da getto non erano ancora state concepite, la caccia veniva praticata con la lancia ed era necessario avvicinarsi notevolmente alla preda. Era necessaria astuzia, capacità di elaborare strategie e di valutare i rischi. Non c’era selettività nei confronti delle prede, venivano cacciate tutte le specie dal bisonte, al mammut, al cervo fino ai mammiferi di piccola taglia. I gruppi di cacciatori percorrevano grandi distanze per seguire le mandrie e spesso passavano la notte in accampamenti di fortuna. Le grotte costituivano il riparo per eccellenza: gli Uomini di Neanderthal le abitavano e le sfruttavano per i loro bisogni. Quelle grotte rivestono ancora oggi un’importanza cruciale per gli archeologi perché al di sotto dei sedimenti, il materiale abbandonato dai neandertaliani si è fossilizzato diventando un reperto utile a ricostruire le loro abitudini. L’Uomo di Neanderthal padroneggiava l’uso del fuoco, elemento essenziale per la sopravvivenza e che probabilmente aveva un ruolo importante nell’aggregazione sociale. Sebbene non siano stati trovati indizi che documentano le tecniche di accensione, i focolari rinvenuti nelle grotte, associati ad ossa animali, testimoniano il fatto che questi individui si riunivano insieme intorno al fuoco per consumare i pasti. I neandertaliani erano abili scheggiatori ed utilizzavano anche complesse tecniche predeterminate, come la tecnica Levallois. Producevano raschiatoi, punte ed elementi denticolati percorrendo a volte considerevoli distanze per procurarsi della materia prima di qualità. Recenti studi hanno evidenziato delle peculiarità degli uomini di Neanderthal che suscitano stupore. Sembra, infatti, che questi uomini avessero consapevolezza di sé stessi, che si tingessero il corpo con l’ocra, che portassero ornamenti realizzati con penne e artigli di grossi rapaci, che seppellissero i loro morti. Un’incisione rupestre datata 39000 anni fa rinvenuta in una grotta di Gibilterra, così come la famosa pietra dello sciamano proveniente dal nostro sito di Grotta Fumane, in Veneto, testimoniano che fossero addirittura capaci di sviluppare un pensiero astratto. Non solo dei primitivi dediti alla mera sussistenza quindi, ma degli individui capaci di essere sensibili e raffinati, molto più simili a noi di quanto avremmo mai immaginato. Con l'arrivo in Europa dei primi gruppi di sapiens provenienti dall'Africa inizia la competizione tra le due specie che si protrae per diverse migliaia di anni. I motivi dell’estinzione dell’Uomo di Neanderthal, avvenuta all’incirca 40000 anni fa, sono ancora oggi oggetto di ricerca da parte degli scienziati. Un recente studio, condotto dai geologi dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Ismar) e dell’Università della Florida a Gainesville, sembrerebbe attribuire la scomparsa dei neandertaliani ad un aumento delle radiazioni ultaviolette dovuto ad un improvviso crollo del campo magnetico terrestre.

Sebbene l’archeologia abbia individuato tracce di un apparente uso intenzionale del fuoco che risalgono a periodi remoti della Preistoria (1,5 milioni di anni fa), non ci sono prove in Europa che attestino l’utilizzo di una vera e propria tecnica di accensione da parte dei nostri antenati fino alla fine del Paleolitico superiore. In Italia la più antica testimonianza di focolare è quella rinvenuta nella Grotta di San Bernardino presso Mossano (Vicenza), datata 250.000 – 200.000 anni fa mentre i primi “acciarini” documentati sono quelli rinvenuti presso l’Isolino Virginia sul Lago di Varese, risalenti al tardo Neolitico ed oggi conservati al Museo civico archeologico di Villa Mirabello. Si tratta di oggetti abbastanza singolari, strumenti in selce inseriti in manici di corno di cervo ed utilizzati probabilmente per colpire dei solfuri di ferro (pirite o marcassite) al fine di produrre delle scintille. Della tecnica di accensione del fuoco per percussione abbiamo ampiamente discusso nel precedente articolo dedicato all’accensione e al trasporto del fuoco nel Calcolitico italiano; se ve lo siete perso, questo è il momento giusto per andare a recuperarlo! Per quanto riguarda le tecniche di accensione del fuoco per frizione, che si basano sullo sfregamento di pezzi di legno, non si hanno testimonianze archeologiche in Italia per i periodi del Paleolitico e del Neolitico. Non possiamo dunque sapere se tali tecniche venissero effettivamente utilizzate insieme a quelle a percussione. Per impararle possiamo osservare il modo in cui vengono messe in pratica ancora oggi dalle popolazioni aborigene ed effettuare delle prove sperimentali. Esistono diverse tecniche che permettono di accendere un fuoco tramite lo sfregamento di legni, molto famosa è la tecnica del trapano ad arco che prevede l’utilizzo di un arco in legno, con relativa corda, per mettere in rotazione un bastone che agisce verticalmente, il cosiddetto trapano. In questo articolo prenderemo in esame una versione più semplice di quella tecnica che prende il nome di tecnica del trapano a mano (o hand drill). La tecnica consiste nel far roteare il trapano tra le mani, in modo che una delle due estremità ruoti all’interno di una cavità circolare praticata su un altro pezzo di legno che prende il nome di base. La frizione produce simultaneamente calore e polvere di legno che all’aumentare della temperatura si trasforma in brace. La scelta delle essenze adatte è fondamentale in questo tipo di tecnica; alcune tipologie di legno permettono un’accensione più facile e veloce ed è bene cercare di risparmiare le energie avendone la possibilità. In generale vanno privilegiati legni morbidi per la base e legni leggermente più duri per il trapano. Morbidi significa che devono poter essere incisi premendovi contro con l’unghia del pollice. Per realizzare l’esperimento oggetto di questo articolo ho scelto una base in tiglio e un trapano in nocciolo. Prima di iniziare prepariamo subito un nido di erba secca all’interno del quale andremo a depositare la nostra brace. All’interno del nido può essere inserito dell’ulteriore materiale infiammabile che agevolerà la combustione: io ho optato per dei trucioli di Fomes fomentarius, il fungo esca. Per cominciare pratico un invito sulla base utilizzando un punteruolo in selce auto costruito. Questo invito ci servirà per creare una sede dove cominciare a far ruotare il trapano fino a che non si ottenga un foro perfettamente circolare. Non è necessario andare troppo a fondo in questa prima fase. Il passo successivo è creare, sempre sulla base, una tacca a forma di V che avrà l’importante funzione di veicolare la brace prodotta dalla frizione al di fuori della sede dove ruota il trapano. Per praticare la tacca mi avvalgo di un raschiatoio in selce mentre per raccogliere la brace ho inserito un pezzo di cuoio al di sotto del kit. A questo punto è arrivato il momento di fare sul serio: per ottenere una brace bisognerà far ruotare velocemente il trapano tra le mani applicando contemporaneamente una costante pressione verso il basso. Si può eseguire questa operazione da seduti oppure poggiando un ginocchio a terra, quest’ultima posizione è forse quella più agevole per i principianti perché permette di applicare pressione facendo meno fatica. In ogni caso la tecnica è decisamente impegnativa dal punto di vista fisico ed ha un grosso impatto sulle mani; per evitare di ferirsi è bene procedere con moderazione e a piccoli passi. Man mano che il trapano ruota ed asporta materiale, la polvere (che deve essere di colore nero) si deposita all’esterno della tacca a V e progressivamente si trasforma in brace cominciando ad emettere del fumo. Non resta che depositarla all’interno del nido e soffiare delicatamente fino ad ottenere una fiamma.

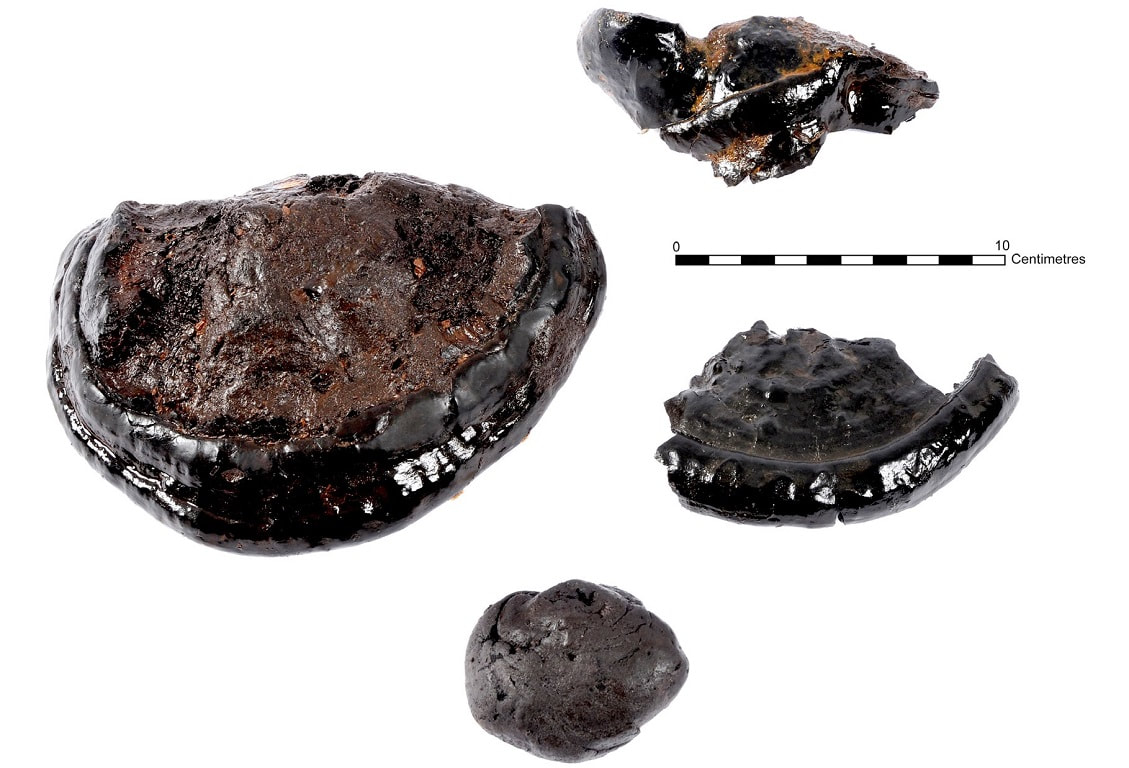

La tecnica del trapano a mano è di gran lunga la più affascinante tra le tecniche di accensione del fuoco per frizione, almeno a parere del sottoscritto. La relativa semplicità del meccanismo di esecuzione rispetto ad altre tecniche è bilanciata da un importante impegno fisico. Per questo è necessario scegliere le essenze adatte, prendersi del tempo per preparare correttamente il kit ed esercitarsi in maniera graduale, mettendo da parte la fretta di giungere rapidamente ad un risultato. Il 19 settembre del 1991 Helmut e Erika Simon, una coppia di tedeschi di Norimberga in vacanza in Alto Adige, rinvengono casualmente, durante un’escursione alle pendici del Similaun, in Val Senales, un cadavere in perfetto stato di conservazione che affiora dal ghiaccio. Dopo il recupero e i primi studi effettuati dai ricercatori dell’Università di Innsbruck, si scopre che quel corpo appartiene ad un uomo vissuto nell’Età del Rame (detta anche Calcolitico), in un’epoca compresa tra il 3300 e il 3100 a.C. Ötzi, questo è il nome che gli viene dato, è un reperto antropologico di eccezionale importanza per gli studiosi della Preistoria e viene da molti considerato la scoperta archeologica del secolo. L’ampio corredo di oggetti che portava con sé al momento della morte e che sono stati successivamente recuperati dagli archeologi che hanno condotto campagne di scavo sul luogo del ritrovamento, permette di ricostruire con notevole precisione diversi aspetti della vita quotidiana e delle abitudini degli uomini che popolavano la regione alpina prima della costruzione della Piramide di Cheope. In questo articolo voglio soffermarmi su alcuni di quegli oggetti, quelli contenuti all’interno della tasca del marsupio in pelle di vitello che Ötzi portava alla cintura. Un raschiatoio in selce ed una massa nera, in seguito identificata come fungo esca, costituivano con buona probabilità un kit per l’accensione del fuoco ma…procediamo con ordine. Le tracce più antiche di focolari che l’archeologia abbia mai rinvenuto provengono da vari siti della località di Chesowanja, in Kenya. Parliamo di evidenze datate tra 1,5 e 1,3 milioni di anni fa ed è estremamente difficile stabilire con certezza se, in epoche così remote, esistesse già un uso controllato del fuoco da parte dei primi gruppi di ominidi africani. Per quanto riguarda l’Europa, il controllo del fuoco si data a circa 400.000 anni fa con tracce di combustione in diverse località della Francia e in Ungheria. In queste fasi antiche del Paleolitico si è riusciti, non senza qualche difficoltà, ad attestare un uso intenzionale del fuoco ma non si hanno indizi su quali fossero i metodi di accensione. Dai siti di Laussel (Francia) e Star Carr (Inghilterra) provengono i primi reperti, risalenti al Paleolitico superiore, grazie ai quali si è potuto cominciare a formulare ipotesi ed effettuare prove sperimentali, riguardo le tecniche di accensione del fuoco utilizzate nella Preistoria europea. Si tratta di solfuri di ferro con tracce evidenti di percussione e resti di diverse varietà di funghi lignicoli. In Italia il ritrovamento più importante per quando riguarda lo studio delle tecniche primitive di accensione del fuoco è sicuramente quello di Ötzi, conviene quindi tornare all’esame del set di utensili contenuto nel marsupio dell’uomo del Similaun a cui abbiamo accennato sopra. Cosa lega dei frammenti di selce a dei resti di fungo della specie Fomes fomentarius sui quali è stata individuata polvere di solfuro di ferro? È ipotizzabile che questi elementi costituissero i pezzi di un unico “accendino” che Ötzi portava con sé durante i suoi spostamenti sulle montagne dell’Alto Adige di 5300 anni fa. I solfuri naturali di ferro (pirite e marcassite) sono minerali contenenti ferro e zolfo con una struttura chimica che ne aumenta la sensibilità alla combustione. Per questo, se percossi con una pietra dura, producono scintille abbastanza calde e durature da poter essere indirizzate su un’opportuna esca, rappresentata dal Fomes fomentarius, o meglio, dalla sua parte interna detta “amadou” che è particolarmente sensibile alla scintilla. Le pietre adatte a percuotere i solfuri di ferro sono quelle dure e compatte come le selci o i quarzi. Per questo e per il loro utilizzo nei meccanismi delle prime armi da fuoco, vengono dette “pietre focaie”. Avendo a disposizione un pezzo di pirite del tipo microgranulare, un ciottolo di selce e del fungo esca è possibile realizzare una semplice sperimentazione che riproduce quella che doveva essere la tecnica utilizzata dall’uomo del Similaun per accendere il fuoco. Si parte con la preparazione dell’esca aprendo il Fomes fomentarius ed estraendo, tramite raschiatura, dei trucioli di amadou che saranno depositati in un contenitore. Si percuote la pirite con il ciottolo di selce in modo che le scintille prodotte cadano sui trucioli di fungo esca fino a produrre una combustione. Le braci così prodotte vengono depositate delicatamente all’interno di un nido realizzato con dell’erba secca e vengono alimentate soffiando sul nido fino ad ottenere una fiamma. È interessante a questo punto soffermarsi su un altro componente del corredo di Ötzi, rinvenuto insieme a molti altri elementi nelle immediate vicinanze del cadavere. Si tratta dei resti di due recipienti cilindrici realizzati in corteccia di betulla uno dei quali era molto probabilmente un portabraci. Al suo interno sono infatti stati trovati resti di foglie di acero colte fresche e di carbone vegetale. Questi incredibili ritrovamenti attestano che gli abitanti delle regioni alpine di 5300 anni fa non solo erano in grado di accendere il fuoco ma riuscivano anche a trasportarlo in maniera ingegnosa. Nel video che segue vedrete riprodotti i passaggi fin qui spiegati in un esperimento di accensione e trasporto del fuoco realizzato e filmato per il nostro canale YouTube. La lavorazione della pietra è un’arte le cui origini vanno ricercate agli albori della storia dell’uomo. Circa due milioni e mezzo di anni fa, con la comparsa in Africa del primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, fanno la loro comparsa anche i primi utensili in pietra che testimoniano la volontà, da parte dei primi ominidi, di dotarsi di strumenti che potessero facilitare lo svolgimento di operazioni elementari. Siamo agli inizi del Paleolitico, il periodo più antico dell’età della pietra, e i primi uomini vivono totalmente immersi nella natura che rappresenta per loro sia una fonte di sostentamento, sia un ambiente ostile e pieno di minacce da cui difendersi. Non essendo ancora dotati di capacità intellettive tali da elaborare strategie di caccia, gli ominidi del Paleolitico Inferiore si nutrono prevalentemente di vegetali e delle carcasse che costituiscono i resti del pasto dei grandi predatori. E’ in questo scenario che viene ideato e realizzato il primo utensile in pietra della storia. Viene chiamato chopper e non è altro che un ciottolo dotato di uno spigolo tagliente che è stato prodotto asportando del materiale per percussione. Frequenti, in questa fase, sono anche i cosiddetti chopping tool, strumenti su ciottolo tagliati su due facce. Questo tipo di attrezzi rappresentano una versione arcaica dei più famosi bifacciali, o amigdale, o, per gli anglosassoni, hand axes, largamente utilizzati nel Paleolitico Inferiore e Medio, anche in Europa. I punti di forza di questi antichi strumenti erano la robustezza e il peso, necessari a tagliare carne e tendini durante il sezionamento di una carcassa e a rompere le ossa per cibarsi del midollo, ricco di sostanze nutrienti. Di diversa concezione erano invece gli strumenti su scheggia, anch’essi prodotti ed utilizzati fin dalle prime fasi dell’esistenza dell’uomo. Un blocco di roccia, anche di notevoli dimensioni, veniva percosso con altre pietre, aventi funzione di rudimentali martelli, al fine di staccare delle schegge abbastanza taglienti da poter essere utilizzate subito, senza ulteriori lavorazioni. Dunque uno strumento su scheggia non è altro che un frammento di roccia con una buona capacità di taglio. Stiamo parlando di una tecnologia molto semplice, dove i gesti compiuti dallo scheggiatore erano elementari e la procedura poco standardizzata. Si pensa che gli utensili venissero prodotti nel momento del bisogno, utilizzando la materia prima che si aveva immediatamente a disposizione e poi abbandonati dopo l’uso. Conviene spendere qualche parola riguardo la materia prima perché, se nelle prime fasi della Preistoria si lavorava con ciò che si aveva a disposizione, in periodi più recenti gli archeologi sono riusciti a documentare una selettività nella scelta delle rocce da impiegare per la produzione di utensili da taglio. L’uomo si rende conto che esistono materie prime che sono migliori delle altre e comincia a percorrere anche grandi distanze pur di procurarsele. È il caso del villaggio neolitico della Marmotta, rinvenuto sulle rive del lago di Bracciano, i cui abitanti lavoravano ossidiana proveniente da Lipari o quello di Ötzi, il famosissimo uomo dei ghiacci della Val Senales, che possedeva utensili in selce proveniente dai monti della Lessinia. Erano dunque la selce e l’ossidiana le pietre maggiormente utilizzate dai nostri antenati per la produzione dei loro utensili, come testimonia l’ampia serie di ritrovamenti di cui l’archeologia dispone. Si tratta di rocce contenenti silicio, estremamente dure e generalmente omogenee, ossia prive di impurità al loro interno. Se percosse si rompono dando vita a schegge molto taglienti e in grado di mantenere il filo anche dopo diversi utilizzi. La selce è una roccia sedimentaria che in Italia trova la sua maggior diffusione nella Puglia garganica e sui monti della Lessinia, in Veneto. L’ossidiana ha invece origini vulcaniche, è prodotta dal raffreddamento repentino della lava; i principali centri di estrazione in Italia sono Lipari e il massiccio del monte Arci in Sardegna. Senza voler entrare nel dettaglio delle tecniche di scheggiatura, argomento assai lungo e complesso, vediamo ora a grandi linee in cosa consiste la percussione diretta e quali sono i gesti da compiere per ottenere un frammento tagliente da un blocco di roccia. Quello che ci serve è un percussore, ossia un martello, con il quale colpire direttamente il nucleo che vogliamo lavorare. Esiste una variante, chiamata percussione indiretta, nella quale si interpone uno scalpello tra il percussore ed il nucleo di roccia; è una tecnica avanzata e la sua trattazione esula dagli scopi del nostro discorso. Il percussore può essere di tipo tradizionale, realizzato cioè con le stesse materie prime di cui disponevano gli scheggiatori primitivi, oppure moderno. I percussori tradizionali di più facile reperibilità sono dei semplici ciottoli rotondi, di peso e dimensioni differenti. Molto efficaci sono anche quelli realizzati con frammenti di corna, tipicamente di cervo, renna o alce. I percussori litici sono detti duri perché, essendo più densi e pesanti rispetto al corno, impattano sulla roccia in maniera più decisa e producono frammenti più spessi. I percussori in corno sono detti morbidi e si utilizzano quando si vogliono rimuovere porzioni più sottili. Esistono varianti moderne dei percussori tradizionali, realizzate in legno e rame e molto utilizzate al di fuori dell’ambito accademico. Altri elementi necessari durante le operazioni di scheggiatura sono dei ritagli di cuoio e dei guanti per maneggiare in sicurezza la roccia tagliente e degli occhiali per proteggere gli occhi. Considerando che la lavorazione della selce produce polveri potenzialmente nocive è consigliato l’uso di apposite mascherine per salvaguardare le vie aeree. Si lavora seduti appoggiando il blocco di roccia da lavorare sulla coscia oppure tenendolo in mano se il peso è tale da poterlo fare agevolmente. Il colpo deve essere portato con decisione in corrispondenza di un bordo dove ci siano degli angoli e delle convessità idonee. La percussione diretta è una tecnica relativamente semplice ma nello stesso tempo molto efficace perché permette di produrre, con un unico colpo, frammenti che presentano la quasi totalità del bordo affilato. Vibrando il colpo in maniera molto accurata si possono produrre delle vere e proprie lame, che si distinguono dalle schegge per la tipica forma allungata. Lo scheggiatore esperto sa come sfruttare al meglio un nucleo di selce per produrre il maggior numero possibile di supporti taglienti minimizzando la quantità di scarti prodotta. Merita un cenno a questo punto la tecnica del ritocco a pressione che consente di ricavare, da un frammento ottenuto per percussione diretta, una punta, un raschiatoio o un altro elemento più complesso. Gli strumenti da utilizzare in questo caso sono dei ritoccatori, una sorta di punzoni con i quali si preme sulla scheggia che si vuole lavorare asportando via via piccole porzioni di materiale. |

AutoreLivio Astorino Archivi

Maggio 2020

Categorie |

Feed RSS

Feed RSS